29. April 2025 · Campus

Wie die Business-Ökosystem-Perspektive das Impfen im Alter stärken kann

Wie kann die Zusammenarbeit der Stakeholder im Impfkontext verbessert werden, um ältere Menschen besser zu schützen? Eva Forster, Veterinärmedizinerin und Absolventin des MAS Business Consulting HWZ, hat in ihrer ausgezeichneten Masterarbeit genau das untersucht – und liefert praxisnahe Lösungen.

Eva, deine Masterarbeit wurde als beste Thesis im MAS Business Consulting ausgezeichnet – herzliche Gratulation! Was hat dich ganz persönlich an diesem Thema rund um die Stakeholder-Kollaboration im Kontext Impfen bei älteren Personen in der Schweiz so fasziniert, dass du dich entschieden hast, es für deine Master Thesis zu wählen?

Merci vielmals – die Auszeichnung freut mich enorm und ja, ich bin schon «es bizzeli» stolz darauf.

Mich haben drei Dinge besonders interessiert: die Zusammenarbeit von Menschen und Teams, das komplexe Umfeld rund ums Impfen bei Personen über 65 Jahre – und das Modell des Business-Ökosystems, das ich als möglichen Ansatz zur Optimierung der Stakeholder-Zusammenarbeit untersucht habe.

Impfungen sind für mich eine medizinische Errungenschaft, die bis heute viel bewirkt (unter dieser Prämisse habe ich auch meine Arbeit geschrieben). Als ich meinem Betreuer Claude Meier von meiner Idee erzählte, passte es perfekt – er ist Experte für Business-Ökosysteme. Das Modell hat mich überzeugt: Es stellt die Bevölkerung ins Zentrum und ermöglicht es, die Ressourcen aller Beteiligten auf ein Ziel hin zu bündeln und damit einen Perspektivenwechsel hervorzurufen.

Du bringst einen veterinärmedizinischen Hintergrund mit und bist beruflich im Bereich Impfungen tätig. Inwiefern hat deine berufliche und akademische Erfahrung deine Perspektive auf das Thema geprägt?

Als Tierärztin kenne ich den medizinischen Hintergrund von Impfungen sehr gut. Besonders in Erinnerung ist mir eine Phase, in der wir in der Schweiz Nutztiere gegen die Blauzungenkrankheit geimpft haben – da wurde der Effekt von Impfungen auf eine ganze Population sehr greifbar.

In meiner aktuellen Tätigkeit, bei der ich für den Vertrieb verschiedener Impfstoffe verantwortlich bin, sehe ich täglich, wie komplex das Thema ist. Es gibt viele Chancen, aber auch Hürden.

In deiner Arbeit konzentrierst du dich auf Personen über 65 Jahre, da die Durchimpfungsrate in dieser Altersgruppe nicht dem Zielwert der Nationalen Strategie zu Impfungen entspricht. Wieso ist das problematisch und wo liegen deiner Meinung nach die Hauptgründe für die zu tiefe Rate?

Ein wichtiger Punkt vorweg: Für über 65-Jährige gibt es laut Bundesamt für Gesundheit BAG nur für die Grippe ein Durchimpfungsziel – anders als bei Kindern, wo für mehrere Krankheiten Impfziele definiert sind.

Grundsätzlich sind sich Fachpersonen einig: Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an bestimmten Infektionskrankheiten, gegen die es einen Impfschutz gibt, schwer zu erkranken. Durch höhere Impfraten in der älteren Bevölkerung könnten nicht nur Gesundheitskosten gesenkt, sondern bei ungeschützten, erkrankten Betroffenen auch das Risiko möglicher Einschränkungen der Lebensqualität und Selbstständigkeit reduziert werden.

Ein Grund für die zu tiefe Rate ist die Tatsache, dass sich viele «rüstige Rentner:innen» – wie einer meiner interviewten Experten Personen über 65 Jahre genannt hat – nicht alt fühlen und sich daher nicht als Risikogruppe sehen. Gleichzeitig wissen zu viele zu wenig über altersrelevante Impfungen – und der Impfstatus ist oft unklar oder nicht dokumentiert. Hinzu kommt das Fehlen einer Impfroutine im Alter, wie wir es bei Kindern kennen.

Du beschreibst die Zusammenarbeit im Impf-Ökosystem als komplex – mit vielen Stakeholdern und unterschiedlichen Interessen. Was waren für dich die grössten Herausforderungen in der Analyse dieses Systems?

Die grösste Herausforderung war, die Komplexität so weit herunterzubrechen, dass sie greifbar wird – ohne dabei die Vielschichtigkeit zu verlieren.

Ich habe mich zuerst gefragt, was «optimale Zusammenarbeit» überhaupt heisst. Die Antwort war erstaunlich universell: Egal ob im kleinen Team oder in einem Multistakeholder-Netzwerk – es braucht ein gemeinsames Zielverständnis, klare Rollen und eine gute Koordination.

Dann habe ich definiert, wer alles zum Impf-Ökosystem gehört und Kriterien festgelegt, um die Stakeholder einzuordnen. Für jeden Stakeholder habe ich eine Expertin oder einen Experten interviewt – was natürlich auch eine gewisse Subjektivität mit sich bringt. Die Interviews dauerten im Schnitt fast eine Stunde – entsprechend gross war die Datenmenge.

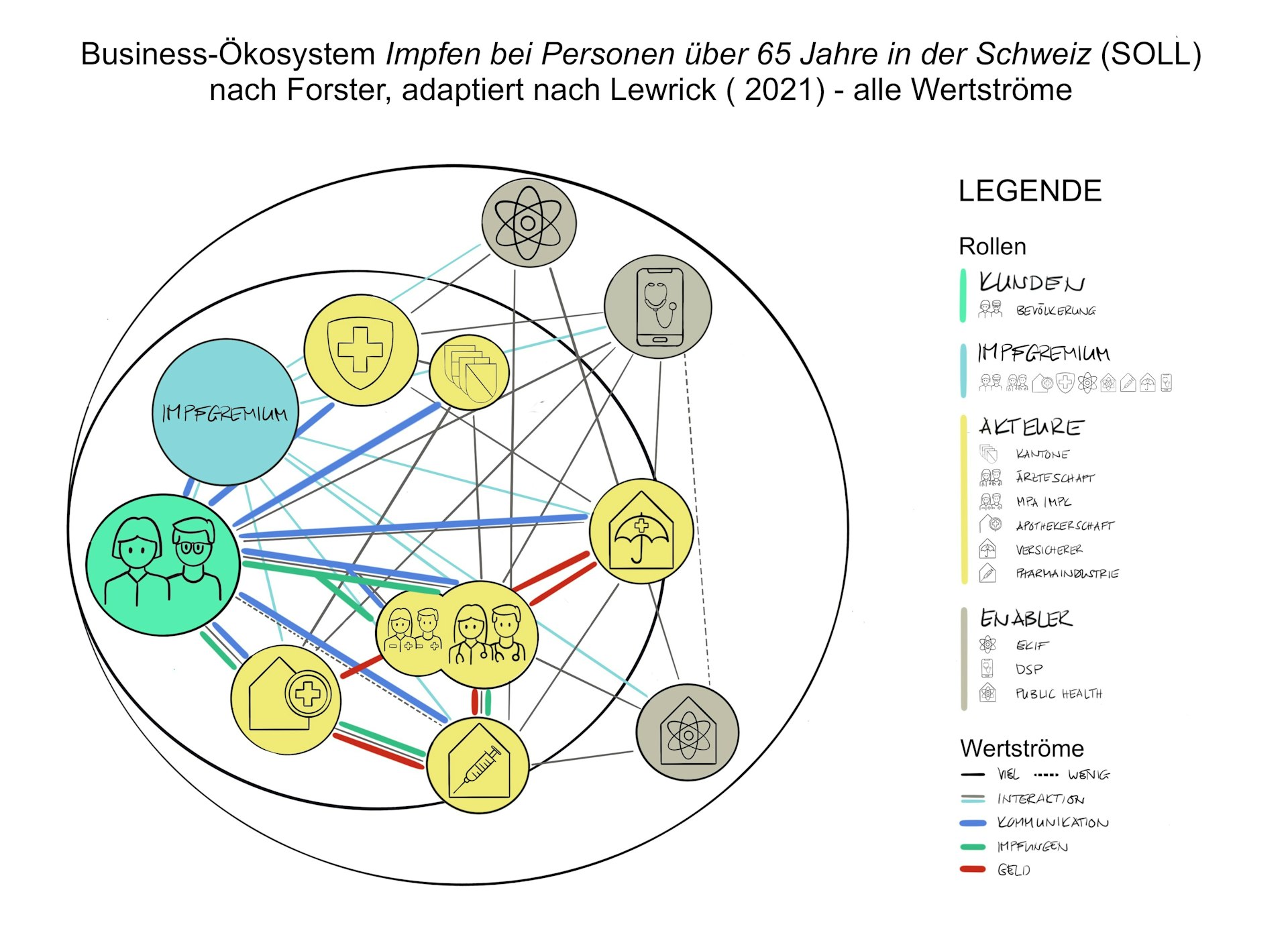

Die Kunst war also, fokussiert zu bleiben und gleichzeitig das grosse Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich denke, mit der visuellen Darstellung des optimierten Business-Ökosystems ist mir das gut gelungen.

Du hast die Methodik von Business-Ökosystemen nach Lewrick (2021) auf das Thema Impfen übertragen. Wie hat dieser Ansatz geholfen, neue Perspektiven oder konkrete Verbesserungspotenziale aufzuzeigen?

Das Modell von Lewrick war für mich enorm hilfreich – gerade, um schrittweise die Komplexität zu reduzieren. Der Ansatz ist innovativ, weil er die Kund:innen – also in meinem Fall die Schweizer Bevölkerung über 65 Jahre – ins Zentrum stellt. Damit verändert sich die Perspektive: Es geht nicht mehr primär um einzelne Organisationen, sondern darum, wie ihre Aktivitäten auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet werden können.

Das finale Ökosystem-Modell mit Handlungsempfehlungen kann nun als Ausgangspunkt für weiterführende Überlegungen zur Optimierung der Zusammenarbeit verwendet werden. Die Visualisierung macht es einfacher, ins Gespräch zu kommen und die nächsten Schritte zu definieren.

Eine deiner zentralen Empfehlungen für die Erhöhung der Durchimpfungsrate bei älteren Personen ist die Einführung eines Stakeholder-übergreifenden Impfgremiums. Wie könnte ein solches Gremium konkret aussehen und was wäre aus deiner Sicht entscheidend für dessen Erfolg?

Das Impfgremium soll ein koordinierendes Organ sein – mit Vertretungen aller relevanten Stakeholder. Ziel wäre, die Interessen der einzelnen Gruppen zu bündeln und gemeinsam zu vertreten.

Mehrere Expert:innen in meinen Interviews haben ein übergreifendes Gremium oder eine Arbeitsgruppe erwähnt und in einigen Ländern existieren bereits ähnliche Modelle. Entscheidend ist dabei das gemeinsame Ziel: eine höhere Durchimpfungsrate bei älteren Menschen.

Damit das funktioniert, müssten alle Beteiligten bereit sein, ihre Einzelinteressen dem grösseren Ganzen unterzuordnen. Es braucht eine klare, glaubwürdige Kommunikation und ein gemeinsames und koordiniertes Auftreten, das Vertrauen schafft – besonders gegenüber einer Zielgruppe, die sich nicht zwingend als «Risikogruppe» wahrnimmt.

Das Vertrauen in Impfungen ist also wesentlich bei älteren Menschen. Welche Rolle spielt zielgruppengerechte Kommunikation dabei – und hast du im Rahmen deiner Recherche und der Interviews überraschende Einsichten dazu gewonnen?

Ja, Kommunikation spielt eine zentrale Rolle – wird aber aktuell noch zu wenig breit gedacht. Meist findet Information und Aufklärung in Arztpraxen oder Apotheken statt, sofern die Zeit dafür existiert. Doch «rüstige Rentner:innen» müssten gerade auch ausserhalb vermehrt informiert werden – dort, wo sie sich ohnehin schon informieren: über Zeitschriften, Fernsehen und Organisationen für das «Alter».

Einige Expert:innen haben in den Interviews beispielsweise den «Beobachter» oder «Pro Senectute» erwähnt. Bei letzterer sehe ich auf der Webseite viel Potenzial, nützliche Informationen zum Thema Impfen für ältere Personen aufzuführen.

Ein gutes Beispiel für wirksame Kommunikation ist die Aufklärung im Zusammenhang mit durch Zecken übertragbare Krankheiten: Das Risiko, welches von Zecken ausgehen kann, wird medial vermehrt diskutiert und erwähnt, was viele Menschen motiviert, sich beraten zu lassen. Diese Information fehlt bei anderen Krankheitsrisiken mehrheitlich. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Plakat in einer Berliner Metrostation, das zur Grippeimpfung aufrief. Solche Formen der Öffentlichkeitskommunikation finden in der Schweiz kaum statt – hier gäbe es definitiv noch viel Potenzial, welches von allen Interessengruppen gemeinsam getragen werden könnte.

Wie hat dich das Studium an der HWZ dabei unterstützt, ein so interdisziplinäres und praxisnahes Thema zu bearbeiten?

Der Praxisbezug zieht sich durch das gesamte berufsbegleitende Studium – das war für mich extrem wertvoll. So konnte ich kontinuierlich die Brücke von Theorie, Tools und Erfahrungen der Dozierenden und Mitstudierenden hin zu meinem Arbeitsalltag schlagen – und umgekehrt. Die Erkenntnisse aus dem Unterricht kann ich auch für mich privat anwenden.

Besonders profitiert habe ich bei Themen wie Leadership, Change Management, Kommunikation und der strukturierten Umsetzung von Consulting-Projekten.

Und es motiviert ungemein, wenn die Zeit, die man in eine Masterarbeit steckt, auch Früchte für die Praxis tragen kann.

Wenn du auf den MAS zurückblickst: Was war deine grösste persönliche oder fachliche Entwicklung während der Weiterbildung?

Die Weiterbildung hat mich beruflich sowie privat stark bereichert. Besonders in der Führung und Kommunikation habe ich mich weiterentwickelt – viele Tools nutze ich heute regelmässig, sei es im Team, im Kolleg:innenkreis oder sogar im Austausch mit meinen Kindern.

Das Studium hat mich auch zur Reflexion angeregt – über mich selbst, meine Umwelt, meine Arbeitsweise. Und ich durfte viele spannende Menschen kennenlernen und neue Freundschaften schliessen.

Wer gerne durch den Austausch mit anderen fürs Leben lernt und eine grosse Portion Neugier und Offenheit mitbringt, ist an der HWZ absolut am richtigen Ort.

Deine Arbeit bringt viele praxisrelevante Empfehlungen mit. Was wünschst du dir, was nun mit deiner Arbeit geschieht – soll sie in konkrete Projekte einfliessen? Gibt es bereits erste Gespräche mit relevanten Stakeholdern?

Ich bin mit einigen der Interviewpartner:innen weiterhin im Austausch – und bin sehr offen für konkrete Projekte.

In meiner täglichen Arbeit kann ich bereits einiges anwenden und auch mit meinem Team teilen. An dieser Stelle möchte ich meiner Firma und meinen Vorgesetzten danken – sie haben mich während des Studiums grossartig unterstützt.

Zum Schluss: Was nimmst du persönlich aus dieser Reise mit und woran möchtest du in Zukunft weiterarbeiten?

Ich würde diesen Weg jederzeit wieder gehen – auch wenn ich nicht gleich eine zweite Masterarbeit schreiben müsste…

Mit dem gefüllten Rucksack aus dem Studium freue ich mich darauf, weiterhin kleine und grosse Veränderungen zu begleiten. Mit gestärkten Kommunikations- und Leadership-Skills will ich mich künftig noch stärker in der Team- und Organisationsentwicklung einbringen.

Bachelor und Master Theses der HWZ

Detaillierte Einblicke in die Master Thesis von Eva Forster sowie weitere spannende Arbeiten bietet unsere Datenbank. Dort sind sämtliche Abschlussarbeiten der letzten drei Jahre von Bachelor- und Masterstudierenden der HWZ erfasst.